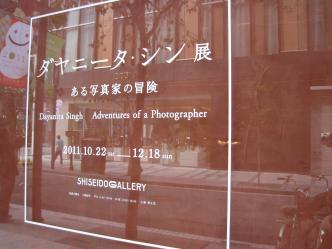

■新橋から秋葉原、資生堂、LIXIL、秋葉原の3331にある小さなギャラリーめぐりはだいたい1ヶ月ぶり。新橋の資生堂ギャラリーはインドの写真家ダヤニータ・シンの個展。LIXILは若手作家の個展。3331でのメインは藤原新也の「書行無常」展が中心。新橋からはじめて、京橋まで歩き、地下鉄で末広町、帰りは日本橋まで徒歩で戻るというのもいつものパターン。

ダヤニータ・シンは撮りためた写真を再配置して一つの世界を作り出す。「愛の家」と題された組写真群は主に夜の景色で組み合わされる。たぶんフィルムカメラを使っていて、人工照明に感光して色調がずれて、幻想的な印象を与える。滋賀理江子の写真展で受ける印象にも似ているけど、セットアップしてはいないようで、幻視感とまではいかない。ずっとソフトな感じ。それに幻想的というのも、写っているのがインドの景色であって、自分にとっては見慣れない景色となってコンテキストの大部分がわからないということも大きいようには思います。

ただ、スナップを撮りつつも、そこに自分の内面を投影しようとしているのではないか、その点において志賀理江子を連想したのはさほどおかしくないのではないか、ということは続く部屋に展示されている「ある写真家の冒険」につけられたキャプションから伺えるように思いました。

新橋から京橋へ。LIXILのギャラリーでは現代美術展では加藤大介「今は見える」展、でこちらは彫刻。斎藤啓司展は陶器。斎藤啓司の作品はおそらく311の影響が出ている様々な木切れや鋼板の断片を組み合わせたバラックの壁、のように見える作品でそれが実は陶器。単純にその陶器作りの技術に驚く。ただ、作品としての印象は弱い。印象に残るのは加藤大介の作品で、3体の立像が佇む。羊や山羊、のような仮面をかぶった少年の立像から力強さなどは感じず、むしろ弱弱しさを覚えるのだけど、その強い存在感に最初戸惑う。彼らは手に本やコンパスや望遠鏡を持ち、外界へ興味を持っていることをうかがわせるが、それは自らの弱さを補償した、コンプレックスの裏返しなのかもしれない。

そして地下鉄に乗って末広町へ。藤原新也の「書行無常」展がとりあえずの目的。インド、中国、日本のあちこちに行って、大きな筆で揮毫して写真を撮るということを繰り返している。中国やインドで制作されたものはなんというか普通で、日本から見た彼の地のイメージに沿った内容なのだけど、国内で制作されたものはだいぶ変わっている。ホームレスやニートやAV女優の毛髪を使って揮毫するとか、海外で制作していたものと毛色が違ってそのギャップに戸惑ったのだけどプレイボーイ誌の連載とわかって納得。その土地土地のイメージを「書」として記号化するコンセプトは面白かったけど、新橋の展示を見た直後だとあんまりにもストレートすぎて、軽い感じも。連載をリアルタイムで追っていれば印象は違ったとは思うのですが。