■山口のYCAMで新しくはじまった長期展示は真鍋大度と石橋素一による'particles'。立春を過ぎて寒さが緩んできたかなと思った矢先の寒の戻りで冷え込んだ3月の朝、久しぶりに湯田温泉駅へ在来線で。新幹線を使わないで西日本を移動するのはなんだか久しぶり。駅からYCAMまでの遠さにはさすがに馴れた。ただ、相変わらずNTTドコモの電波塔とNHK山口放送局の電波塔を間違える。YCAMはNHK山口放送局の電波塔が遠目にもわかる目印なので、間違えるとちょっとがっかり。

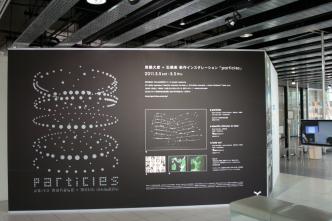

'particle'は真鍋大度と石橋素一の新作インスタレーションということで、それ以外にも過去の作品として'fade out''electirc stimulus to face'が展示されている。

'fade out'は蓄光素材をつかったシート上にレーザー(紫外線、赤外線)スポットをグリットごとに照射タイミングをずらして照射することで最終的にモノクロ写真(32階調)を浮かび上がらせる。蓄光性素材を光学的な揮発性メモリーとして使っているわけで、その技術的側面が面白かった作品。照射タイミングをずらすというのは、先に照射されたグリットは先に暗くなっていくので、最後に最も明るいグリッドが照射された時点では最も暗くなる状況を利用している(だから描画開始時ではネガ・ポジが反転したように見える)。1950年代に一時的ではあるけれど陰極線管がコンピュータメモリとして使われたことがあり、その現代バージョンと言えると思う。

'electric stimulus to face'は36人の顔に電極をつけて強制的に表情を変えさせる。その変更パターンは全員同じで、36人の顔がずらりと並んだスクリーン上で、全員の表情が同時に同じように変化させられる。全員メガネをしていてまばたきしたり口を動かしたりしてヘンな感じで可笑しいのだけど、最後の最後で制御がはずれて全員一斉に笑い出す。ただその笑い方は各人各様で二人として同じように動く人はいない。当たり前だけど。

オーディエンスとして訪れていた初老の男性が、係の女性に「これは何を受け取ればよいのか」と訊いていた。係の人が受け答えに困っているので、「機械的に表情を動かされていた人たちが最後に一人一人自然な表情に戻る。そこでほっとしませんか」みたいなことを口を挟んだ。初老の方はそれで得心がいったようだった。係の方は「作家さんは特に思想などこめておらず、その点に批判されているようです」とのこと。確かにそうなのだろうなとは思ったし、何でもかんでも意味を見出してしまうのはそれはそれで野暮だとは思う。でも、何がしか意味を見出して、それでほっとできるのであれば、それはそれで良いのではないか。

'particles'は大型のインスタレーションで、暗い大きな部屋の中に8の字を8重に描いて天井から床へ降下するガイドレール上を中にLEDを組み込まれたボールが幾つも転がり落ちていく。ボールの発光パターンは変更可能で、床面に達したあと、再度ガイドレールに投入されるまで発光しない。CGによるアニメーションで光る点(パーティクル)が舞うシーンは何度となく目にしているけれど、それを現実に目の当たりにしたのははじめて。単純にきれい。

面白かったのは、ガイドレールを転がってくるボールの発光制御で、8の字を描くガイドレールを降りきって最下層のレールに突入すると消灯するし、発光パターンも全てのボールが同じ位置で変更がかかる。もしかしたら給電はレールから行っているかもしれないけど、位置情報の掌握が難しそうだから通信には使っていない。制御パネルを見ると、センサー位置を通過するボールの各IDを拾っている。発光パターンは位置にかかわらず一斉に変化しているようだから、ガイドレール上にはICタグを使った制御機構があり、発光パターンはZigbeeやbluetoothのような無線で配信している、のではないかな。生産ラインを流れるオブジェクトの管理システムの装いを変えた姿であると看做すこともできるわけで、そういう点でも面白かった。どちらかといえば、そうした技術的な側面が印象に残る作品でした。