■広島から戻って今度は品川。原美術館で行われている「アート・スコープ 2007/208 存在を見つめて」展へ。昨年のピピロッティ・リスト展では品川駅から歩いたのだけど、照りつける日差しに負けて駅前からバス。ただ、乗るバスを間違えて北品川駅方面へ。結局京急北品川駅前から歩く。原美術館は北品川駅が最寄だったのか。

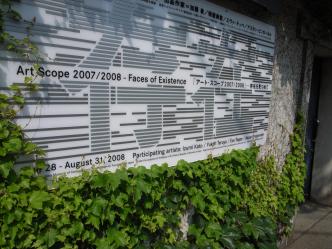

「アート・スコープ」はダイムラー・クライスラー社が主催するメセナ事業、という位置づけでいいのかな。先日紹介した『進化するアートマネージメント』でも数行触れられているけれど、こちらは内容が少し古い。詳細はこちらのインタビューにあるけれど、若手アーティストの交換留学というか、交換滞在プログラムで、原美術館が日本側での展示場所を提供するパートナーになっている、ということらしい。

例によってロクに下調べもせずにぶっつけで訪問。入ってすぐに目に入るのは照屋勇賢の作品。昨年沖縄でも見た'Notice Forest'の延長で、'The Giving Tree'という絵本を切り抜いて木々の姿を再生する'The Giving Tree Project'やトイレットペーパーの芯を幾つも使った'Forest'シリーズは目で見て可愛らしく、含意に富んでいる。今度の展示では紙だけではなく靴や包丁など木が使われた製品も使って、それら加工製品の背景にある森を想起させようとしている。そう思ってみれば、身の回りには〈木々の贈り物〉であふれている。

隣の部屋には加藤泉の、なんとなく不気味というかかつてヒトであったナニカ、といった風情の人物像。なんとなくアフリカっぽいと思ってしまうのだけど気のせいかもしれない。

ヒトを描いているんだろうな、というのが解るんだけど、描かれている姿はどう見てもヒトではなくてネオテニーっぽい宇宙人みたいな姿形をしているのがちょっと怖い。こう、ヒトの内側を見透かして描いているような。

2Fにあがるとドイツ側アーティストの作品。アスカン・ピンカーネルは建物のドローイングで、ただ、その建物そのものが何かビジュアル的にボリュームがあるわけではなくて、ゲートポストとか、何かの受付っぽい小屋とか、かなり地味なものだと思うんですが、描かれた絵の印象は繊細で清楚なものがあって不思議。でも、工科系大学学祭とかで建築科研究室の展示あたりで見かけることがあるようなないような‥‥と思ったら工科大学で建築を学んだとの経歴が。ああ、やっぱり、そうなのかな。

ドイツ側のもう一人、エヴァ・テッペはビデオ作品がメインで、どうも人間タワー(?)が崩れる際の動画をスローにした'The World is Everything That is Case'は、訳すと、なんだろう、「世界はぜんぶこんなもん」か? まあそうかもしれんけどなあ、みたいな。たぶん、素材映像そのものはハレの日のもので重くないと思うのですが、スローで被せるBGMが重々しくて、なんとも陰鬱な雰囲気。

もう一つのビデオ作品「オメルタ」はマフィアの「沈黙の掟」の意。5人がそれぞれ無表情に観客側に視線を投げる動作を繰り返す映像で、異様な雰囲気。こちらも素材映像そのものは結婚式のものだそうで、それを編集や演出技術で「沈黙の掟」にしてしまったわけ。映像そのものが持つ力というのは所詮その程度ということかもしれない。映像の意味は映像そのものが持つのではなく、観る側によって造られてしまう。

ところで、美術館の中には他にもオーディエンスは大勢いらしていて、たいがいは連れがいてももくもくと移動しているんですが、中に互いに感想を話し合う二人連れがいて、面白かったです。ああ、他の人はそういう風に感じるんだ、という他人の視点が。美術館の企画展では学芸員による説明とか、アーティスト自身による作品紹介という、展示ツアーが企画されることがありますが、そういう場でされる説明というのは、今の自分にはどうしても「模範解答」のように受け取れてしまって、少し窮屈に感じることがあります。でも、普通の観客の感想というのは、中には見も蓋もないものもありますけど、模範回答ではない、他の作品へのアプローチのあり方というのを気づくことがあって、そういう楽しさもあるのだなということが今回解りました。