■クラフト・エヴィング商會といえば『ないものあります』のような、あっても特に効能はなさそうだし、なくても別に困らないけど、身近にあったら素敵だな、と思わせる小物を収めた本や、これまた特に何が起きるわけではないけど心穏やかになる小説を連想します。どの作品もだいたい同じトーンで、「クラフト・エヴィング商會」やその関係者の作品といえばだいたいどんな作品か想像がつきます。そのブランドはぶれません。

そのクラフト・エヴィング世界をまとめた企画展が世田谷文学館で開催されるというのでさっそく行ってきました。初台のオペラシティーに「さわひらき Under the Box, Beyond the Bounds展」を観たその足で新宿に戻らず京王芦花公園駅へ。周辺で食べるところを歩き回って探した挙句、結局駅前の吉村屋でかつ煮定食を食べておなかを落ち着けた後、世田谷文学館へ。

会場は世田谷文学館2Fで、会場入ってすぐに積み上げられた白い紙箱が両側に並び、その最上部の紙箱は蓋が開けられ中をさらしていました。中をのぞいてみればそれは『ないもの、あります』や『どこかにいってしまったものたち』で目にしたどこかフルクサス的なテイストを持つようにも思えるナンセンスな小物類が収まっていました。してみると、これはクラフト・エヴィング商會の裏口、倉庫といった趣向なのでしょう。撮影に使われた小物は実際に作られていて、それがきちんと保存されていて、実物を目にすることができるというのは、確かに面白い体験です。

会場を奥に進んでいくとそこは昭和レトロな雰囲気をたたえた街路のセットで、それも確かにクラフト・エヴィング的な世界かもしれませんが、個人的にはちょっと微妙。三丁目の夕日的な世界では古すぎると思うのです。どちらかといえば直前にみたさわひらき展の映像世界の方がイメージに近かったかもしれない。「三丁目の夕日」のコンテキストはリッチだと思うのですが、「クラフト・エヴィング」はどちらかといえばミニマルな印象を持っています。

『ないもの、あります』というのは、ありそうでないもの、どころではなく、まず存在しないだろうものを商品として扱う、という体裁をとっている本ですが、この展覧会そのものが「クラフト・エヴィング世界」というありそうでないものを具現化したものでしょう。その意味でクラフト・エヴィング的な展示と言えるのかもしれません。

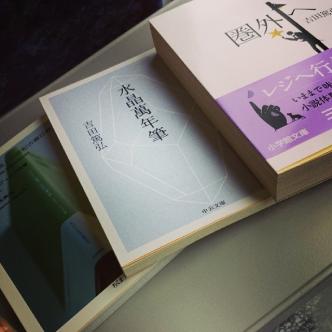

展示を観終わったあと、ミュージアムショップで買い物を──と言っても吉田篤弘名義の文庫本を数冊購入しました。書店で買い物したようなものですが、実際に近所の書店では店頭に並んでいないことを思うと、書物というものの将来をさすがに考えてしまいます。通販の方が入手性ははるかに良いのですね。