■気が付いたら国立新美術館でDOMANI展が始まっていました。それとちょうど時期が重なるようにシェル美術賞展も始まりました。昨年シェルの方はなんだか残念な印象で終わったので微妙だったのですがともかくも観ることにしました。今年のDOMANI展はドローイングや写真などの平面作品が中心のように感じました。それと、ほかの展覧会で目にした作品が多かったことも印象に残っています。大型の作品はあまり多くなく、小さくまとまっていたような印象です。

小林俊哉氏の「取り返しのつかないことを取り戻すために」は黒と赤の対比が美しい。遠目には解らないのだけど、花びらが描かれているのではなく、花(木蓮)全体は黒と赤で描かれている。喪失した花弁のごく一部が描かれ、そこから母体が連想される。喪われたものを思い起こす。取り返しのつかないことを取り戻すことは難しいけれど、それでも想い出すことはできるし、思い出さなければ取り戻すもなにもない。

岩崎貴宏氏の「アウト・オブ・ディスオーダー」シリーズは数年前に森美術館の六本木クロッシングで目にしているけれど、その時は上下反転した五重塔だけだったように思う。今回はそれに加えて雑巾の上に構築された化学プラントのミニチュアが並ぶ。化学プラントミニチュアの精巧さもさることながら、その土台となっている「汚れた雑巾」からの連想が、化学プラントと聞いて思い浮かべる「汚れ」や「欠かせないインフラ」とったイメージのコンテキストとつながっている。

彫金を扱う梶浦聖子氏のインスタレーションはおそらく個別に作られた作品を組み合わせ、一つ一つのシーンを作り出したような印象。ボリュームが小さく、広いブースの中で存在感があまり出ていないようだったのは残念でした。「あれもだめこれもだめ」という作品がよくまとまっていたと思います。ちょっと後ろ向きのタイトルが気になりました。

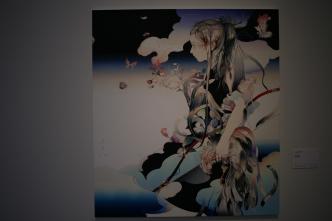

会場の最後を飾るのは入江明日香氏のドローイング。東京オペラシティアートギャラリーで以前目にしたときも目を引いたのですが、今回もやはり惹かれます。スタイリッシュなイラストなのですが、描かれているモチーフは浮世絵から採られたようなオブジェが多いことに気が付きます。洗練された描線と様式的な造形というのは浮世絵にも通じるところがあります。そのスタイルが浮世絵から持ってきたオブジェと現代的な描画とが違和感なく混淆できる理由なのでしょう。