■SIAFの二日目。この日は北海道立近代美術館が休館日だったので関連の無料会場を回った。ルートをどうしようかと考えあぐね、まずモエラ沼公園に向かい、市内に戻って清華亭、チ・カ・ホ、500m美術館、資料館、赤レンガ庁舎をまわることにした。ただ、公式サイトやガイドブックをみても、どの会場でどんな展示がされているのか今ひとつ要領を得ず、時間をかける価値があるのかどうか見当もつかなかった。

モエラ沼公園は札幌市街の北東約10キロにある。初日の芸術の森ほどではないにしても、けっこう離れた所にある公園なのだけど、ここをデザインしたのがイサム・ノグチであって、そのため外すことができなかったのだろうと思う。地下鉄の環状通東駅でバスに乗り換えモエレ沼公園入口へ。ずいぶんと広大な公園で、徒歩で移動する来客者に配慮があっても良いだろうにと不満も感じたのだけど、中に入ったらその不満は掻き消えてしまった。

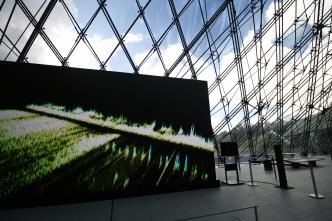

ここには坂本 龍一 + 真鍋 大度の「センシング・ストリームズ」が展示されているのだけど、それは札幌の地下歩行空間(チ・カ・ホ)で捉えた電磁波の強弱をビジュアライズして大型スクリーンに表示するという、正直今更な感も否めない作品だった。ただ、イサム・ノグチがデザインした公園そのものの大きなランドアートの存在で十二分に満足できた。公園の造形が人工物めいているところを隠そうとしていないために、非常に大型の造形作品のように受け止めることができて、その作品の中を歩き回って全容を知覚するような、そんな感覚がずっとありました。

モエレ沼公園を堪能したあと、取って返して札幌市街へ。札幌駅からほど近い清華亭で、「サーカスの地中」(毛利悠子)を。清華亭は札幌市の有形文化財に指定されている古い木造の建物で、その空間を使っての展示ということで、昔横浜トリエンナーレ2008の三渓園で観た内藤礼《母型》をついつい連想してしまったりしたのですが、清華亭の作品は、粗い作品だなというのが正直な感想でした。同じように古い木造建屋内の空間を使った作品というと、いちはらアートxミックスもそうなのですが、いちはらでは建物の内部空間が持つ雰囲気と作品がマッチしていたと感じたのですが、清華亭では残念ながらうまく行っているようには思えませんでした。小さな控えの間を使った小品は良かったのですが、大きな部屋を使った作品は空間を持て余しているようでしたし、そこに配置する作品の作りも荒いように感じました。とってつけたような印象をうけてしまって残念でした。

チ・カ・ホの展示は人通りの多い地下道を、空間をあまり仕切ることなく使われていたのですが、どうも落ち着きませんでした。地下道の空間ということで展示の制約もあったのではないかと思います。500m美術館も同じように地下道を使った展示ですがこちらは人通りが少なく、また、ときおり見られる市民ギャラリー的な展示形式になっていて、あまり違和感はありませんでした。展示作品も小品が多かったのですが、チ・カ・ホよりは面白かったと記憶しています。展示会場がなかったからなのか良く解らないのですが、このコンテンツを無料で公開するのはずいぶん贅沢なことだと思いました。

ただ、これは最終日に観た道立近代美術館会場の展示でもそうだったのですが、「過去から現代への時間軸」というテーマの中で繰り返し選択されている「炭鉱」というテーマに少し違和感が残りました。確かに北海道にはかつて炭鉱事業が栄えて、そして衰退していった過去があるわけですが、炭鉱以前からも人は住んでいたわけで、そこが見えてきませんでした。まるで北海道の歴史が本土からの入植以降に始まったかのような扱われ方をしていて、そのことには違和感がありました。入植者以前の歴史との間に断絶があるように思ったのです。

この、過去との断絶は札幌市資料館の会場でも感じました。資料館の建物も国の有形文化財に登録されている歴史ある石造りの建物ですが、ここでの展示はその歴史性とはまったく関係なく、展示作品は内部空間を入れ込んでしまうように制作されていました。サイトスペシフィックな作品にしなければならないわけは確かにありませんが、ずいぶんもったいない使い方をすると思いました。象徴的なのは資料館のリノベーション案を館内で展示していることで、つまり、建物が持つ歴史性というものを持て余しているようにも受け取れました。500m美術館側には歴史性を意識した作品がありましたが、あれらの展示には資料館の方がふさわしいようにも思います。作品と会場の組み合わせがどのように決定されたのかうかがい知ることはできませんが、「センシング・ストリームズ」のようなメディアアートが持つ現代・未来志向の雰囲気に引きずられたのかもしれません。現代美術が古い建物を生かせないことはないし、むしろ古い建物とのギャップが面白い効果を生むこともあるわけで、なんだか残念な感じがしました。