■武蔵野美術大学教授でキュレーターでもある岡部あおみ氏が運営するサイト'Culture Power'で公開された2003年の都築響一氏へのインタビューによれば、都築氏は「イメージング・コレクター」なのだという。会場に記された彼自身のコメントによれば、「ジャーナリスト」なのだという。アートマーケットはもちろん、メディアのメインストリームにも拾われない様々な「作られたモノ/それらを作ったヒト」を記録し、蒐集し、公開する。善く言えば、それは「アウトサイダーアート」にくくれるのかもしれない。ただ、作られたモノは、何か過剰で、漂白されていない。そもそもシンプルを求めようとも、洗練しようともしていない。とにかく、ただ何か「作らずにはいられなかった」ようにしか見えない。

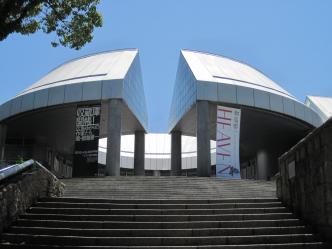

広島市現代美術館は先ごろ「一人快芸術」と題して、個人ベースでただただクリエイティブな活動をしている人々をフィーチャしたのだけど、「HEAVEN」もその延長と捉えればあまり浮いた感じはしない。日本各地に残る「外国村」の廃墟や、秘宝館、ラブホテルの内装、個人の趣味が色濃く反映された賃貸空間、アートトラック、等々。

「B級」とくくってしまうのは簡単だけど、その途端、個別の物件は視界から消えてしまう。展示写真の数はあまりにも多く、ひとつひとつを丹念に見ていくのはとても堪える。しかし、そこに記録されているものは、紛れも無く「クリエイティブ」な活動の記録だ。商業的な価値はないかもしれない。閲覧者の審美心に働きかけることはないかもしれない。しかし、そこに何らかの創作活動が行われたことは事実だ。その事実をひたすら記録し続けているという意味で、確かに「ジャーナリスト」だ。

自分は事前にCurture Powerのインタビューを読んでいたので、今回の広島市現代美術館の展示が、かつて国内展示について回った様々な不快な点がクリアされたのか、繰り返されたのか、そのあたりの下世話なことが気になってしまった。

今回の展示期間中、常設展は都築響一氏のセレクションによる広島由縁の作家作品展示となっていて、紹介作家にはそれぞれ氏による丁寧なキャプションが附けられていた。そのキャプションを読めば、氏が「普通の」芸術にも造詣が深いことが伺える。そのことをもって「単なるキワモノ」な人ではないんですよという、一種のアリバイ工作だったのではないかと、変に勘ぐってしまった。

それにしても、日本人は本当にいろいろなものを「作ってきた」。差異化を図ろうとして、あるいは何らかの虚栄心の反映として、あるいは本当に当人の美意識の反映として、とにかくやたらと過剰に飾り立て。人は作る。作らずにいられない人々がいる。作られたものに普遍的な価値は無いかもしれないが、作るという行為そのものの価値は普遍的だ。そこに実利性や他者の評価を持ち込むことは意味がない。なぜならそれは「与えられる立場の者」の価値観でしかないからだ。彼らは与えられる者とは異なる地平に立っている。