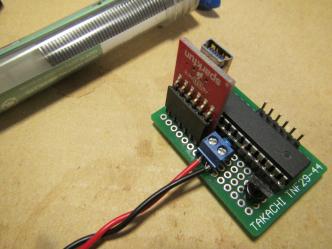

■ブレッドボードに組み上げて、ATmegaで信号をデコードする回路を組み上げました。ジャンパピンを飛ばして配線して、プログラマとの接続もジャンパピンで直結です。一時的にはこれでもいいのですが、ジャンパピンの接続は不安定だし、組んだりばらしたりは面倒なのでこれも普段使いのツールとしてちゃんと組むことにしました。

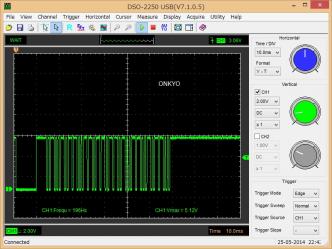

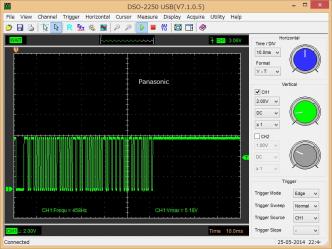

赤外線信号はNEC方式や家電協会方式などありますが、物理的な符号化は信号長を別にすればどれも似たり寄ったりです。

0/1のビット情報は0Vのリーダに続くVssの長さで決まるのですが、この信号長の基準は信号全体の最初にあるリーダ部の波形長から求めることができます。したがって、デコーダは単にリーダの検出と、その後に続くVssの長さを求めてビット信号に変換していくことが基本で、あとは4ビットごとに16進数に変換して(USARTにでも)出力させれば簡単なデコーダができあがります。

デコーダ部分のソースコード(IRdecoder.c)はこうなりました。

Copyright (C) 2008-2015 Satosh Saitou. All rights reserved.